朱虹:《天工開物》成書江西新余的考證與啟示

來源: 江西文旅協會公眾號 | 日期: 2025年11月14日 | 制作: 肖琳琪 | 新聞熱線: 0791-86849110

1637年,《天工開物》這部古代科技巨著,奇跡般地誕生于江西省新余市分宜縣這座小城,不是歷史的偶遇,而是學術生態、個人際遇、經濟地理與思想激蕩在特定時空完美共振的結果。下面,我從四個維度,結合具體歷史細節與案例,深入剖析《天工開物》成書于新余市分宜縣的深層原因及背后蘊含的史學啟示。

一、分宜的學術生態:技術與文化的共生系統

分宜縣在明代中葉已形成技術實踐與知識整合相互促進的獨特學術生態,為《天工開物》的誕生提供了豐沃土壤。

(一)技術實踐場域

分宜縣地處袁水流域,其多樣化的地理環境孕育了多元產業體系。據明萬歷《分宜縣志》記載,當地“農桑漁礦并舉,百工技藝咸集”,形成了農業精耕、礦冶興盛、陶瓷紡織并存的產業格局。

在礦冶方面,分宜銀礦自宋代以來便是全國重要礦產地,《宋史•食貨志》記載“袁州新喻縣有銀礦,歲課銀萬兩”,至明代仍保持“爐冶相望,礦工數千”的規模。《明實錄》載蒙山銀場年產銀10萬兩。分宜、新喻縣還有鋅礦和鐵礦。《天工開物·五金·倭鉛》記載:“以其似鉛而性猛,故名之曰‘倭鉛’。江西信郡、分宜俱產此物。”《天工開物·五金·鐵》記載:“江西新喻等處皆產鐵。”《天工開物·燔石·煤炭篇》中提到了土窿法:“凡取煤經歷久者,從土面能辨有無之色,然后掘挖。深至五丈許,方始得煤。初見煤端時,毒氣灼人。有將巨竹鑿去中節,尖銳其末,插入炭中,其毒煙從竹中透上,人從其下施?拾取者。或一井而下,炭縱橫廣有,則隨其左右闊取。其上支板,以防壓崩耳。凡煤炭取空而后,以土填實其井。”這里描述了采礦包括六個流程:探礦、掘井、拓巷、支護、運輸、回填。與新余市古礦遺址發現的竹質支護結構完全吻合,證實其記載源于本地實踐。江西萍鄉煤礦至今沿用“竹篾支護法”于松軟煤層(防靜電引爆瓦斯)。

手工業領域,分宜的“分宜夏布”名聞江南,《天工開物•乃服》中關于“腰機”織布的記載,在分宜楊橋鎮明代墓葬出土文物中得到實物印證。

在農業領域,分宜農民使用有機肥被《天工開物•乃粒·稻宜》詳細記載:“人畜穢遺、榨油枯餅、草皮木葉”肥田。現代有機水稻種植仍廣泛使用菜籽餅、豆渣等綠肥。《天工開物·乃粒·稻工》提到“使宿稿化爛,敵糞力一倍”,現已成為可持續農田增肥的核心措施。

這種技術實踐的多樣性與密集度,為宋應星提供了全面的觀察樣本,使其能夠系統梳理各類生產技藝。

(二)知識整合平臺

分宜縣因特殊歷史機緣成為區域文化中心。明代分宜人文薈萃,先后出現了明代內閣首輔嚴嵩、黃子澄等朝廷重臣,帶動了地方藏書事業的發展。嚴嵩家族的“鈐山堂”藏書樓藏書達數萬卷,其中科技類典籍尤為豐富,據《鈐山堂書目》記載,藏有《農桑輯要》《熬波圖》等前代科技著作。這些藏書不僅保存了古代科技知識,更為宋應星提供了重要的學術參考。作為袁州府屬縣,分宜縣衙承擔著上傳下達的行政職能,保存了大量關于農業、手工業、礦冶業的官方文書。宋應星在分宜期間,得以接觸到這些公文檔案,其中關于礦稅征收、工匠管理、農業災害的記錄,為其著作提供了官方視角的資料。

更重要的是,分宜縣作為區域交通節點,“舟車輻輳,商賈云集”,使宋應星能夠便利地對周邊地區的工匠進行實地調查。他在《天工開物》序言中提到的“于南北游歷中,訪百工,詢技藝”,其中相當一部分調查便是在分宜及周邊地區完成的。

二、宋應星的科研靜修:邊緣性與學術生產力

宋應星在分宜的任職經歷,構成了其學術生涯中的關鍵“科研靜修期”,這種制度性閑暇與實證方法的結合,催生了《天工開物》的創作。

(一)制度性閑暇

明崇禎七年(1634年),宋應星出任分宜縣教諭,任職四年。這一職位為其提供了創作的黃金時機。教諭作為縣級學官,主要職責是“掌教誨縣學生員”,相較于地方行政官員,事務相對清閑。據《大明會典》規定,教諭“月課士子,季考德行”,日常工作集中在春秋兩季,其余時間較為自由。這種“制度性閑暇”為宋應星提供了充足的寫作時間。

值得注意的是,作為舉人的宋應星擔任分宜教諭時已年近半百,且六次應試不第,科舉仕途無望,這就使他擺脫了科舉應試的束縛,能夠潛心于實學研究。他在《天工開物》序言中感慨:“此書與功名進取毫不相關也”,正是這種超脫心態的寫照。

分宜相對偏遠的地理位置,也使宋應星得以避開晚明官場的黨爭紛擾,專注于學術創作。

(二)實證方法論

在分宜期間,宋應星形成了系統的實證研究方法,這構成了《天工開物》的學術特色。他突破了古代文人傳統研究學問的方式,強調“窮究試驗”的重要性。在分宜銀礦考察中,他不僅記錄礦工的開采技藝,還親自參與礦石化驗,在《五金》篇中詳細記載了“吹灰法”煉銀的全過程:“凡銀礦鉛沉于底,然后用灰團炒制,鉛灰結成,銀乃存焉”。這種親自動手的實證精神,使其著作具有很高的操作價值。

宋應星還創新了調查方法,采用“分類訪談法”對不同行業工匠進行調研。在分宜期間,他定期走訪縣城周邊的“百工市”,對鐵匠、窯工、織工等進行系統訪談。為確保數據準確,他常對同一技藝向多名工匠求證,形成“交叉驗證”。這種嚴謹的研究方法,使《天工開物》記載的技術數據至今仍具有參考價值,如關于水稻畝產量的記載,與當代農史學者的測算基本吻合。

三、經濟地理的交叉路口:區域產業輻射與技術傳播

分宜的經濟地理區位使其成為贛西產業網絡的關鍵節點,這種區域經濟整合為《天工開物》的創作提供了豐富素材。

(一)產業網絡輻射

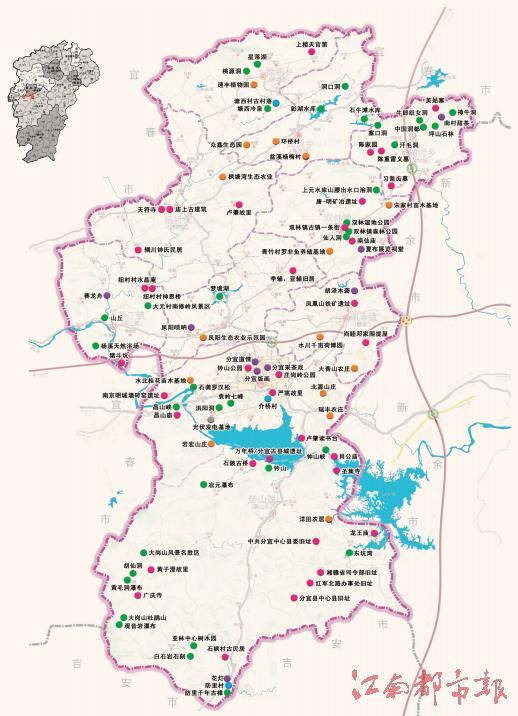

分宜位于贛西交通要沖,通過袁水連接贛江,形成水陸聯運的交通網絡。這種地理優勢使其成為區域產業網絡的中心,輻射周邊數縣。向東可至樟樹藥材市場,向西可達萍鄉煤礦區,向南連接吉州(今江西吉安永和鎮)陶瓷產地,向北則通往南昌手工業中心。這種區位優勢使宋應星能夠便利地考察不同區域的特色產業。

以礦冶業為例,分宜銀礦與萍鄉煤礦、大庾鐵礦形成產業聯動,礦工們發明了“煤鐵合煉”技術,提高了冶煉效率。宋應星在《冶鑄》篇中詳細記載了這一技術創新:“以煤代炭,火力更烈,鐵水更純”。這種區域產業協作產生的技術革新,成為《天工開物》的重要內容。

同樣,分宜的紡織業與周邊的蠶絲產地、染料產區形成產業鏈,促進了紡織技術的進步,這些都被宋應星系統記錄在《乃服》篇中。

(二)技術傳播節點

作為區域經濟中心,分宜成為技術傳播的重要樞紐。明代中葉以降,隨著商品經濟發展,各地工匠流動加劇,分宜的“工匠會館”應運而生。據《分宜縣志》記載,當地設有“江西會館”“湖廣會館”等,聚集了來自不同地區的工匠群體。這種工匠社群的聚集,促進了技術交流與創新。

宋應星充分利用了這一優勢,通過會館與各地工匠建立聯系。他在《天工開物》中記載的“楚匠煉鋼法”“閩工造船術”等,多是通過分宜的工匠網絡獲得的一手資料。

特別值得一提的是,分宜的造紙業吸收了徽州、浙江等地的技術長處,形成獨特的“多層抄紙法”,宋應星在《殺青》篇中對這一技術進行了詳細描述,并標注了“此法傳自分宜,優于古法”。這種區域技術融合的成果,成為《天工開物》的重要價值所在。

四、思想破壁效應:實學思潮與知識階層的轉型

晚明實學思潮的興起與知識階層的轉型,為《天工開物》的誕生提供了思想基礎。

(一)科舉制的解構

明代中后期,科舉制度的弊端日益顯現,“八股取士”束縛了知識分子的思想。分宜作為內陸縣城,受傳統學術范式的束縛相對較弱,成為實學思潮的傳播陣地。當地學者開始反思科舉制度的局限性,強調經世致用的學問。嚴嵩家族雖然以科舉發家,但也重視實學,其家族成員嚴云卿曾撰寫《農桑要術補》,體現了對實用知識的重視。

宋應星本人就是科舉制度的反思者,他雖曾參加科舉,但多次失敗的經歷使其逐漸認識到科舉制度的弊端。在分宜期間,他與當地學者組成“實學會”,定期討論農工技藝、天文歷算等實用學問。這種學術氛圍使他能夠突破傳統儒家“重道輕器”的思想束縛,將“格物致知”的理念延伸到具體的科技領域,從而開創了中國古代科技著作的新范式。

(二)知識生產模式革新

晚明時期,分宜的知識生產模式發生了深刻變革,從傳統的“經學中心”向“多元知識”轉變。除了傳統的經學教育外,民間出現了大量傳授實用技藝的“藝學堂”,如分宜的“百工學堂”專門教授礦冶、紡織等技藝。這種教育革新培養了一批兼具理論素養與實踐能力的新型知識分子。

宋應星積極參與了這種知識生產模式的革新,他在分宜教諭任上,改革縣學課程,增設“算術”“博物”等實用科目。他還編寫了《卮言十種》等教材,將科技知識納入教育體系。這種知識生產模式的轉變,為《天工開物》的創作提供了思想動力和知識基礎。書中體現的“經世致用”思想,正是這種知識轉型的產物,標志著中國古代知識生產從“務虛”向“務實”的重要轉向。

總之,《天工開物》成書于分宜,絕非偶然的歷史巧合,而是特定歷史條件下技術、文化、經濟、思想等多種因素共同作用的結果,為我們理解中國古代科技發展提供了重要啟示:

五、啟示與回響

首先,科技發展需要適宜的學術生態。分宜形成的技術實踐與知識整合相互促進的生態系統,為科技著作的誕生提供了基礎。這提示我們,科技創新不僅需要個人努力,更需要良好的制度環境和社會氛圍。

其次,邊緣地帶往往孕育著創新活力。分宜作為遠離政治中心的縣級單位,卻成為科技革命的發源地,印證了“邊緣創新”理論。這種現象在科技史上多次出現,表明相對邊緣的位置有時更有利于突破傳統思維的束縛。

最后,思想解放是科技進步的前提。晚明實學思潮對傳統知識體系的反思,為《天工開物》的創作提供了思想動力。這啟示我們,科技發展需要打破思想禁錮,鼓勵多元思維和跨界融合。《天工開物》在分宜的誕生,是中國古代科技發展的一個縮影,其蘊含的歷史智慧,對于今天的科技創新仍具有重要的借鑒意義。分宜這一江南小城,因這部偉大著作而永載史冊,成為中國科技史上的一座豐碑。(作者:朱虹)