南昌航空大學信息工程學院“紅翼尋志·鄉(xiāng)興同行”三下鄉(xiāng)實踐隊:讓方志敏精神在田野上綻放新光

來源: 信工快訊 | 日期: 2025年07月16日 | 制作: 肖琳琪 | 新聞熱線: 0791-86849110

青磚黛瓦間,青年與革命先烈隔空對話;田間地埂上,無人機卷起科技助農(nóng)的綠旋風。7月5日至12日,南昌航空大學信息工程學院“紅翼尋志·鄉(xiāng)興同行”三下鄉(xiāng)實踐隊走進方志敏烈士出生地上饒市弋陽縣漆工鎮(zhèn)湖塘村,以八天青春實踐串聯(lián)紅色傳承、科技服務與鄉(xiāng)村幫扶,讓方志敏“愛國、創(chuàng)造、清貧、奉獻”的精神,在新時代田野上煥發(fā)蓬勃生機。

尋紅脈:在歷史足跡中筑牢信仰之基

沿著方志敏“出生—戰(zhàn)斗—奮斗”的生命軌跡,實踐隊開啟了一場沉浸式的精神追尋。方志敏故居內(nèi),隊員們聆聽講解員深情講述少年方志敏立志救國、探尋真理的初心往事,在觸摸歷史肌理中感悟革命先輩早期投身民族解放事業(yè)的赤誠與堅定;走訪方志敏后人方榮良時,老人手中的老照片與故事,讓“馬克思主義信仰者”的形象愈發(fā)鮮活。

方志敏紀念館內(nèi),斑駁的手稿、銹跡的步槍靜靜訴說烽火歲月;而在與方志敏戰(zhàn)友黃開湘外孫邵愛福的訪談中,歷史有了更滾燙的溫度——當邵爺爺顫抖著讀完隊員們寫的“跨時空回信”,“外公,您牽掛的祖國早已換了人間”的字句,讓在場青年熱淚盈眶。行程終章,隊員們在方志敏烈士紀念園鞠躬獻花,陵墓前的誓言鏗鏘有力:“以青春之名,承先烈之志,用知識報國!”

踐初心:在基層沃土上書寫青春答卷

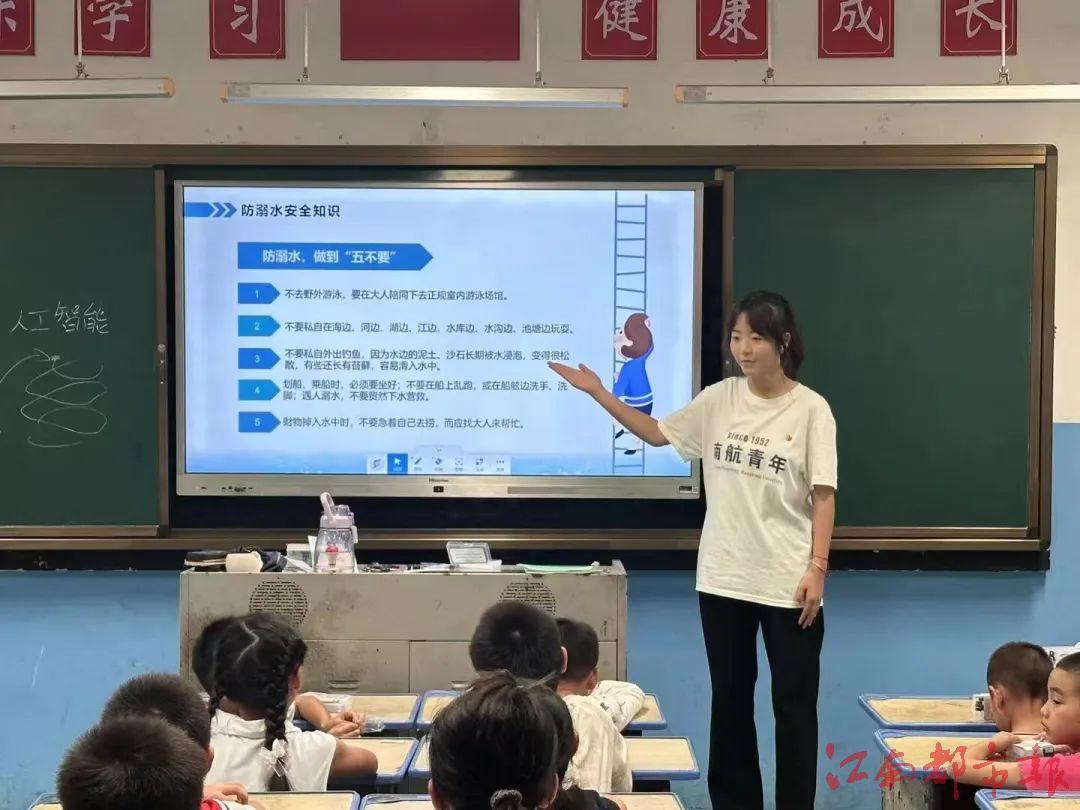

“同學們看,無人機能像鳥兒一樣俯瞰大地!”方志敏希望小學的課堂上,隊員們帶來的無人機科普課點燃了孩子們的眼睛。防溺水演練、磁鐵小車實驗、《老人與海》讀書會分享會,一堂堂特色課既填滿了孩子們暑期時光,更播下了科學與愛國的種子。

漆工鎮(zhèn)敬老院里,隊員們化身大廚,從清晨踏著露水的采買,到熱火朝天的灶臺前翻動大勺,在灶臺前忙碌出一桌暖心飯菜,鍋碗瓢盆的叮當聲里,滿是青春與暮年的溫情對話。飯后的嘮嗑、故障小家電的義務維修,讓“奉獻”二字有了具體模樣。離別時老人緊握的雙手與“常回來看看”的叮囑,是對青春擔當最質(zhì)樸的肯定。

擎雙翼:以科技之力激活紅綠共生

在弋陽這片紅色土地上,隊員們用無人機為紅色記憶插上“科技翅膀”。操控無人機掠過方志敏故居、疊山書院,隊員們用航拍鏡頭為百年建筑建立“空中檔案”——飛檐翹角的立體影像、青磚黛瓦的細節(jié)特寫,讓紅色地標在年輕人眼中愈發(fā)鮮活。

從紅色地標到田間地頭,隊員們的腳步始終貼近土地。在漆工鎮(zhèn)居委會股份經(jīng)濟合作社的蔬菜大棚里,他們跟著農(nóng)戶蹲在田壟間學“漆工蜜瓜”的種植技巧:指尖觸過帶著絨毛的瓜葉,鼻尖縈繞著清甜的果香,親身感受“一顆瓜從育苗到掛果”的辛勞,也用筆記錄下合作社如何帶著村民把“小蜜瓜”做成“大產(chǎn)業(yè)”的故事。

當科技遇上田埂,更碰撞出驚喜的火花。響應“科技助農(nóng)”號召,隊員們聯(lián)合校友企業(yè)帶來無人機農(nóng)藥噴灑演示。“嗡嗡”聲由遠及近時,湖塘村的村民們紛紛圍攏過來:看著無人機在田壟上空靈活穿梭,均勻播撒農(nóng)藥,一位老農(nóng)忍不住感嘆:“這鐵家伙一畝地十分鐘就干完了,頂?shù)蒙虾脦讉€人工!”隊員們趁機蹲在田埂上,用村民聽得懂的話講解:“這不僅能省力氣,還能精準控制藥量,對土地和瓜苗都好。”從紅色地標的數(shù)字化保護到農(nóng)耕技術的田間學習,再到無人機助農(nóng)的生動演示,隊員們用行動證明:科技不是高高在上的概念,它可以是記錄歷史的鏡頭,是扎根土地的實踐,更是讓“紅”的更紅、“綠”的更綠的橋梁——讓紅色基因在科技賦能中傳承,讓鄉(xiāng)村振興在青春助力下開花結果。

八天實踐,方志敏精神從課本文字化作額頭的汗珠、老人碗里的熱湯、孩子眼中的星光。弋陽籍隊員廖漢成的話道出心聲:“要像方志敏那樣,把青春種在家鄉(xiāng)的土地上。”如今,這群青年正帶著實踐感悟繼續(xù)前行,用實干詮釋“愛國不在口號,奉獻見于行動”,以青春之力踐行“請黨放心,強國有我”的誓言,讓紅色基因在新時代沃土上持續(xù)生長。

值班編輯:傅藍天

值班審核:周艷華

值班編委:朱曉暉